Introducción

La física de la índole es una simple hipótesis no comprobada científicamente. Es un trabajo de investigación realizado a lo largo de cuarenta años, en el transcurso de los cuales, yo (el autor) nunca he pretendido que fuera considerado como estrictamente científico sino, simplemente, como una propuesta que se desarrolla entre la seudociencia y el pensamiento libre; la razón es muy simple: yo no soy científico ni pretendo serlo, pues ello significaría la imposición de restricciones severas en el desarrollo de mi trabajo tal como yo lo entiendo. Es labor del científico determinar si dicha propuesta es susceptible de convertirse en una teoría y como llevar a cabo tal conversión. Creo que es muy positivo que cada cual realice el trabajo para el cual está más preparado y capacitado.

Entiendo que, con tal premisa, los físicos y técnicos en la materia, duden del interés de su lectura, sin embargo, recomiendo que antes de rechazarla atiendan a las razones por las cuales creo que no deben hacerlo.

Para esta ocasión, de todo mi trabajo, he extraído aquello que es exclusivamente físico y que conforma, en su conjunto, un modelo de universo distinto del que impera en este momento.

El “Modelo de Universo” que os voy a proponer es muy concreto, todos los elementos y conceptos que incluye son de carácter estrictamente físico, muy simple y perfectamente comprensible. No hay ninguno que pueda ser considerado, bajo ningún aspecto, de orden mágico o místico. No existen ideas preconcebidas a excepción de los “Principios Fundamentales” que es, en realidad, lo único que se va a poner a prueba, ya que, a partir de esos principios, todos los demás conceptos, elementos y funcionamientos se deducen ordenada y coherentemente con relativa facilidad. Finalmente el modelo quedará abalado únicamente por su lógica y por su extraordinaria simplicidad.

El hecho de que mis conocimientos de la física ortodoxa sean limitados, no así mi curiosidad, ha propiciado que intentara comprenderla desde una visión exterior y alejada de todos los dogmas preestablecidos, abriendo así mi mente hacia caminos que no habían sido explorados antes. Entiendo que desde el interior de la disciplina, cuando alguien ha entrado de lleno en su dinámica, sea mucho más difícil concebir alternativas coherentes a las ya establecidas. Actualmente, veo la física establecida, tan cargada de magia y de misticismo como los cuentos del Mago de Hoz o las aventuras de Harry Potter, de tal manera que en un principio pensaba titular esta introducción con la frase: ¡¿Qué pasa con la Física?! Pero no lo he hecho porque la sensación que inspira esa pregunta es fruto de mi experiencia personal, de mi trabajo, y de sus resultados. Por tanto, nadie más que yo, la entendería.

Sin embargo, es verdad, y es un hecho remarcable, que la física que ha impulsado el gran avance tecnológico al que estamos asistiendo, comparada con el modelo que yo propongo está llena de misterios sin explicación. La energía se transforma, ahora es luz, ahora es calor, ahora es movimiento, ahora es masa…. ¿Qué es exactamente la “energía”?, ¿Cuál es su origen, su razón y su explicación? ¿Y la antimateria?, dos unidades que juntas suman cero, pero que separadas, o bien toman el protagonismo de ser materia, o simplemente se ocultan quien sabe dónde. Y las partículas, ¿están hechas todas del mismo material o de materiales distintos? ¿Son realmente partículas o son ondas? ¿Por qué se pueden transformar unas en otras en exclusivas combinaciones, variando su energía su masa y su velocidad? ¿Y el signo eléctrico? Signos iguales se repelen y signos contrarios se atraen, como los sexos, pero ¿por qué? ¿Y los viajes en el tiempo o el Principio de Incertidumbre? Cuantas paradojas sin solución. En esta física, cada concepto, en sí mismo, es un misterio. Siempre tenemos la respuesta al “para qué”, pero nunca al “por qué”. El espacio, el tiempo, la energía, la masa, cada una de las fuerzas, la luz, el calor… de cada concepto sabemos para que existe, pero no sabemos el por qué. Son conceptos reales, perfectamente ubicados, pero que salen como conejos de una chistera.

Eso no pasa en mi modelo. Lo único que sale de la chistera son los “Principios Fundamentales”. Y no exactamente de la chistera, sino de la primera parte de mi trabajo de investigación. Pero como esa parte no es estrictamente científica ni estrictamente física, admitiré que es como si hubieran salido de la chistera. El resto de conceptos elementos y funcionamientos que se desprenden de esos principios tienen todos ellos un origen común, una razón evidente y una explicación lógica.

Sé que lo que estoy diciendo es casi una blasfemia científica pero, repito, que mi discurso emana de mi experiencia y de la comparación entre los dos modelos. Para explicar mejor esa sensación recurriré a un simple ejemplo de la vida cotidiana:

Mi mujer suele recurrir a mí, cuando una madeja de lana o de hilo se lía excesivamente. Alega que yo tengo más paciencia que ella para estas cosas. Entonces yo procedo pacientemente a buscar los cabos, deshacer los nudos y a hacer todo lo necesario para conseguirlo, lo cual me lleva una cantidad respetable de tiempo. Sin embargo, cuando en ocasiones no puede recurrir a mi ayuda, lo que hace para desliar la madeja, es lo siguiente: Tira del hilo por la parte que está menos liada y consigue con rapidez una cierta longitud de hilo libre. Entonces corta esa parte del hilo y lo separa de la madeja. Después, hace lo mismo con otra cantidad de hilo, lo corta y lo une con un nudo al trozo anterior. Repite esa misma operación tantas veces como es necesario hasta que la madeja queda totalmente desliada. Es evidente que obtiene casi el mismo resultado que yo, pero invirtiendo menos tiempo y trabajo. Digo casi, porque, en mi caso, se obtiene un solo hilo, continuo, sin nudos de empalme, mientras que en el suyo, está compuesto por varios tramos de hilo, unidos entre sí por incómodos nudos.

Pues bien, la sensación que yo tengo respecto a la física actual, es que ha seguido un proceso parecido al que utiliza mi mujer para desliar las madejas. El lio enorme de datos que nos ofrece la observación de la naturaleza y su funcionamiento a través del tiempo y de los avances tecnológicos, hacía prácticamente imposible el conseguir un único hilo conductor de toda su estructura conceptual. Así, se procedió a estirar de aquellos hilos que ofrecían una mayor longitud de comprensión hasta que el lío impedía seguir estirando, entonces había que cortar y buscar otro hilo propicio. Cada pedazo era un nuevo concepto, independiente en sí mismo, pero que debía alinearse con los demás de forma coherente. Esa alineación se consiguió anudando los conceptos entre sí, como hace mi mujer con los hilos. El resultado, a día de hoy, es que la madeja del conocimiento de la física está prácticamente desliada, y lo que falta por desliar no parece que vaya a presentar excesivas dificultades. Es evidente que el resultado es óptimo.

Mi modelo, sin embargo, ha sido obtenido de una manera más parecida a como yo suelo desliar las madejas. Hay un hilo conductor único que no se corta en ningún momento. Ese hilo conductor es “El Movimiento”, pero, un concepto de movimiento, más rico, más concreto y más estricto. En ese concepto se basan los “Principios Fundamentales” del modelo, y en estos principios fundamentales está el origen, la razón y la explicación de todos los elementos y funcionamientos universales, que forman una línea continua sin fisuras, ni cortes, ni nudos. El resultado, sin embargo, está todavía por ver.

La física actual, por los resultados obtenidos en su aplicación práctica y tecnológica es incuestionable. No ha sido mi intención cuestionarla. Pero es comparable a otros modelos, siempre que existan esos modelos. Precisamente, para determinar las posibilidades de otro modelo, lo que hay que valorar es el grado de coincidencia, de sus resultados, con los que nos proporciona la física actualmente. Cualquier otro método que no esté basado en los conocimientos que nos ha aportado la física, hasta ahora, sería inútil. Esto lo saben, tanto los físicos como los que no lo somos y pone de manifiesto la importancia y la solvencia de esa ciencia. Es por esa razón que creo que son los físicos profesionales los que están capacitados para llevar a cabo una comparación de ese tipo, con verdaderas garantías. Yo tan solo puedo afirmar, con más o menos vehemencia, que creo en las posibilidades de ese modelo e instar a que se lleve a cabo la comparación, pero la última palabra la tenéis vosotros.

Lo único que queda por añadir es que ese modelo que os presento, sea o no sea cercano a la realidad, describe un universo más simple, más armónico y más contundente que el que la física actual contempla. El hecho de disponer de unos principios fundamentales simples, proporciona simplicidad al modelo. La contundencia surge de la cantidad de prohibiciones que se desprenden de esos mismos principios fundamentales, algo inédito en la física actual, en la que, parece que todo sea posible. La armonía es la que adquieren los conceptos entre sí, cuando surgen ordenadamente de un único hilo conductor.

Creo haber sido honesto y sincero en esta introducción y para acabar de serlo añadiré que la obtención de “estos” Principios Fundamentales, lo considero un extraordinario golpe de suerte por mi parte. Más que un meritorio trabajo, (aunque éste si existe, las posibilidades de acertar eran insignificantes), considero que la fortuna ha sido determinante. A cambio, pediría al que leyera mi trabajo, que lo juzgara con verdadero espíritu científico. Con rigurosidad, pero no exento de inteligencia y perspicacia.

1.Los Principios Fundamentales

El universo está constituido únicamente por:

“MOVIMIENTO”, activo, homogéneo, invariable, indestructible y que se caracteriza por ser presencia física.

Y por:

“QUIETUD”, pasiva, heterogénea, variable, destructible, y que se caracteriza por ser ausencia física.

Sospecho que éstos no son los principios fundamentales que esperaría cualquier científico o profesional de la física, ni los elementos con los que esperaba diseñar un modelo de su universo.

Probablemente esperaría algo más técnico, más elaborado o sofisticado, pero es necesario entender que se trata de un modelo basado en un origen extraordinariamente simple, de manera que los conceptos que lo describen son básicamente simples, una carga de simplicidad que arrastraremos durante todo el proceso y a la que hay que acostumbrarse. Para hacerlo más fácil, imaginaremos que nos hallamos en un laboratorio en el que solo disponemos de estos ingredientes, y que tras su correspondiente identificación, empezaremos a mezclarlos para ver lo que sucede.

2.Movimiento

Normalmente el movimiento se asocia a un sujeto. Se supone que es una acción y como tal, solo es aplicable a algo que se desplaza. Sin embargo, el concepto de movimiento, en este caso, tiene identidad propia, es el sujeto, por una razón muy simple, porque ese movimiento posee presencia física.

3.Presencia Física

El universo es aquello que el propio universo percibe de sí mismo. Es un sistema interior en el que cada cosa es lo que el resto percibe de ella y, justamente esa percepción es lo que denominamos “presencia física”. El movimiento que constituye el universo se percibe mutuamente por lo cual posee presencia física.

A pesar de ser esencialmente una acción, el movimiento universal, al poseer presencia física, se convierte a todos los efectos en una substancia.

La presencia física del movimiento es un valor exacto, es decir, equivalente a la cantidad; a cada cantidad igual de movimiento corresponde una cantidad igual de presencia física.

4.Homogeneidad

El movimiento que contiene el universo es absolutamente homogéneo; se extiende con absoluta uniformidad en las tres dimensiones espaciales. Dada la equivalencia entre cantidad de movimiento y cantidad de presencia física, ésta es, en consecuencia, absolutamente homogénea. Esa homogeneidad que se extiende por todo el universo en las tres dimensiones es aquello que el propio universo percibe como “Espacio”, un fondo tridimensional absolutamente homogéneo y uniforme, sin variaciones de ningún tipo ni solución de continuidad.

5.Invariable e indestructible

El movimiento del universo y su homogeneidad son absolutamente invariables e indestructibles. Significa que, absolutamente nunca, ni por absolutamente ninguna circunstancia puede variar o destruirse.

6.Espacio

El concepto tradicional de “espacio” es el primero que trataremos de identificar a partir de los principios fundamentales del modelo.

El movimiento se reparte uniforme, invariable e indestructiblemente en todo el ámbito universal, de tal manera que cada unidad de medida espacial específica, equivale a una medida específica de cantidad de movimiento. Entendiendo por movimiento a una substancia que se desplaza a una determinada velocidad. La uniformidad de la cantidad de movimiento por unidad espacial incluye a la materia y a cualquier otra forma de configuración que pueda darse en el universo, es decir, la cantidad de movimiento que contiene una cualquier configuración material o espacial, por unidad espacial que ocupa, es exactamente la misma que en el espacio que hasta ahora considerábamos vacío y que en el resto del universo. Esta propiedad es la que nos ha llevado a la equivocada idea de que el espacio es absolutamente transparente a la penetrabilidad de la materia, es decir, que podía desplazarse a través de él sin interaccionar en absoluto, que el espacio era simplemente un lugar, sin presencia ni ninguna propiedad física específica más que las teóricamente necesarias para ser un lugar. Una idea que, a mi entender carece de sentido.

El espacio, tal como lo conocemos actualmente, no es más que la percepción de la uniformidad u homogeneidad absoluta con la que se reparte la cantidad de movimiento en el universo. Constituye un fondo plano en las tres dimensiones a partir del cual las diferencias se hacen perceptibles, adoptan sus valores y determinan sus formas. Es como el papel o el lienzo blanco, absolutamente homogéneo sobre el cual los colores y las formas se manifiestan, adoptan sus valores reales y determinan las formas que sobre él traza el pincel del pintor. Pero en este modelo resulta ser mucho más que eso.

La homogeneidad de la cantidad de movimiento, en cuanto a su equivalencia con la cantidad de espacio es absoluta, invariable e indestructible, eso significa que todo lo que hay en el espacio, sea materia o cualquier otro tipo de configuración de movimientos, posee una cantidad de movimiento exacta y equivalente al espacio que ocupa, tanto en su conjunto como en cada una de sus partes y siempre.

La homogeneidad absoluta, invariable e indestructible de la cantidad de movimiento universal tiene la propiedad de mantener el universo unido y compacto, como una caja cerrada de donde no puede salir nada. Forma un continuo homogéneo sin solución de continuidad, es decir sin posibilidad de huecos, grietas o roturas de ningún tipo. Todo el movimiento del universo, a pesar de ser una substancia que se desplaza continuamente, debe hacerlo de forma compacta sin dejar ningún espacio vacío de esa substancia, porque ello representaría una rotura inapelable en la uniformidad absoluta.

7.La Quietud

La quietud es exactamente la ausencia de movimiento.

Un viejo y conocido concepto, que empleamos con frecuencia, pero al que nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene. Curiosamente lo empleamos y lo entendemos en su sentido más absoluto. Decimos que está quieto aquello que carece absolutamente de movimiento, cuando es bien sabido que nada en el universo puede estar absolutamente quieto. La quietud siempre es relativa, es en realidad la ausencia de movimiento relativa que posee dicho movimiento; dicho de otro modo, es el valor inverso al de la velocidad de un determinado movimiento. Cuanta más quietud posee dicho movimiento, menor es su velocidad. De tal manera que la quietud se puede describir con la siguiente expresión:

Quietud = 1 / Velocidad

De lo cual podemos deducir que:

Velocidad = 1 / Quietud

La velocidad, según los cánones, es igual al espacio partido por el tiempo, pero también se puede entender como la proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud expresado de la siguiente manera:

Velocidad = Espacio / Tiempo = Movimiento / Quietud

La quietud es, por tanto, un ingrediente que se mezcla con el movimiento en distintas cantidades generando las diferencias materiales sobre el fondo plano de la homogeneidad del movimiento universal, y lo hace estableciendo su velocidad en función de la proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud.

La quietud no es más que la ausencia de movimiento y, en consecuencia, cada una de sus propiedades, en realidad, no es más que la ausencia de cada una de las propiedades del movimiento universal:

La heterogeneidad de la quietud no es más que la ausencia de homogeneidad del movimiento.

La variabilidad y destructibilidad de la quietud no son más que la ausencia de invariabilidad e indestructibilidad del movimiento.

La ausencia física de la quietud no es más que la ausencia de presencia física del movimiento.

8.Ausencia Física

La quietud no tiene presencia física en cuanto a que el propio universo es incapaz de percibirlo físicamente, a eso se le denomina ausencia física. Sin embargo, a pesar de ello, ejerce un papel determinante en la física del universo, puesto que, al combinarse con el movimiento, varía la percepción de ese movimiento; concretamente, el universo percibe, no solo la presencia física de los movimientos, sino también su velocidad.

9.Heterogeneidad

Así como la homogeneidad en el reparto de la cantidad de movimiento universal es percibida como espacio tridimensional, plano y uniforme, la heterogeneidad de la quietud es percibida como diferencias puntuales de velocidad.

La heterogeneidad de la quietud genera todas las diferencias en el universo en tres conceptos diferentes. En primer lugar genera individualidad; así como la homogeneidad del movimiento actúa como un todo uniforme e indistinguible, la heterogeneidad de la quietud propicia la distinción de la individualidad, es decir, genera movimientos individuales con características propias e independientes. En segundo lugar, diferencia los movimientos individuales por intensidades; cada movimiento individual posee unas características diferentes en función de su velocidad. Finalmente, introduce el concepto de aleatoriedad, pues puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier cantidad. Lo cual no significa que pueda hacerlo espontáneamente. Deben darse unas circunstancias determinadas para que aparezca, hay unas reglas. Pero esas circunstancias son tan variables que su coincidencia, en muchos casos, hay que considerarla aleatoria.

10.Variabilidad y Destructibilidad

La quietud es esencialmente variable, es de hecho, la que determina los cambios de velocidad de los movimientos universales, es decir, todos los cambios y diferencias que se registran en el universo se deben únicamente a variaciones de velocidad. Para ello es absolutamente necesario que, ante todo, genere individuos, corpúsculos, entes o cuantos, independientes y con características propias, formados por la combinación entre una cierta cantidad de movimiento y una cierta cantidad de quietud. Esos individuos poseen, a sí mismo, la propiedad de variar su velocidad en función de las posteriores variaciones de esa proporción.

La quietud es destructible por que impone, en el individuo su ausencia, de modo que cuanto mayor es la proporción de quietud, menor es su presencia física, de tal manera que si sigue aumentando, como sucede en realidad, acabará por autodestruirse. Entendiendo que lo que se destruye en realidad es el individuo, no el movimiento que poseía. El aumento de quietud en un individuo, significa un aumento de ausencia de movimiento, esa cantidad de movimiento que se ausenta, lo pierde el individuo, pero no el universo. No es que el movimiento abandone al individuo y se transmita a otros individuos, el mecanismo es mucho más sutil. Simplemente la ausencia de movimiento, que en realidad, es lo mismo que ausencia de presencia física, significa una simple pérdida de tamaño, una reducción equivalente del espacio que ocupa ese individuo, un espacio que instantáneamente ocuparán otros individuos.

Sin embargo, existe una condición ineludible: la variabilidad de la quietud actúa siempre en una sola dirección y sentido, es decir, la quietud en el universo solo puede aumentar.

11.Activo y Pasivo

Ser activo significa tener la prerrogativa, imponer tu presencia de forma natural y absoluta como esencia de tu propia identidad. El movimiento es la fuerza, la capacidad, la vitalidad que lo llena todo, es en definitiva, aquel utópico concepto de “Energía Pura” que todos imaginamos, pero que no tiene nada que ver con aquello a lo que solemos llamar “energía”.

Ser pasivo significa cernirse, esperar, en cualquier lugar y en cualquier momento, a que se produzca una ausencia parcial de actividad para manifestarse, para robarle presencia y cambiar su naturaleza.

La quietud se manifiesta en cualquier lugar y momento en que un movimiento, por la razón que sea, sufra una desaceleración forzosa e inevitable. Será siempre el propio movimiento el que, al desacelerarse, permita que la quietud equivalente a la desaceleración se manifieste. Nunca será la quietud la que asuma la responsabilidad de ningún tipo de transacción física. Esa incapacidad forma parte de su identidad pasiva. Sin embargo, esa misma identidad le proporciona, en contrapartida, una propiedad esencial: La quietud es irreversible, es decir, una vez que se manifiesta solo puede variar en un sentido, solo puede aumentar, jamás puede disminuir, porque el movimiento que debería sustituir necesariamente la disminución de quietud, como posee presencia física, no puede aparecer espontáneamente en cualquier lugar ni en cualquier momento como lo hace la quietud.

El universo aumenta su presencia física constantemente, quiero decir que crece, no que se expande, simplemente crece por la aportación constante de movimiento que ingresa en él, pero siempre por su perímetro exterior. Su absoluta homogeneidad le impide que sea de ninguna otra forma. El universo solo puede ingresar movimiento, y por tanto, presencia física, a través de su perímetro exterior.

12.El Tiempo

La variabilidad de la quietud es aquello que percibimos como “Tiempo”. Especialmente la única direccionalidad de esa variabilidad. Podríamos decir que el tiempo, tal como lo percibimos, describe las propiedades más evidentes del concepto de quietud al que estamos llegando. No posee presencia física, es decir, no representa ninguna dimensión espacial, y con su condición de única dirección y sentido, establece el orden de los acontecimientos de pasado a presente y de presente a futuro, y las diferencias entre unos y otros, que siempre son de aumento de la quietud, tanto local como globalmente.

Pero el concepto de quietud es mucho más rico que el de tiempo, pues a pesar de no tener presencia espacial, interviene cuantitativamente en absolutamente todas las transacciones físicas que se producen en el universo, empezando por la generación de individualidades independientes y la determinación de la velocidad característica de cada una de ellas. Según la función que la describe:

Velocidad = Movimiento / Quietud

El espacio es aquello que percibimos de la homogeneidad absoluta del movimiento y la quietud es aquello que percibimos de la heterogeneidad de la quietud, por eso decimos que:

Velocidad = Espacio / Tiempo

En realidad esa última expresión es tan solo una de las muchas que derivan de la primera.

13.Principios fundamentales. Primeras conclusiones

El “Movimiento” es la verdadera naturaleza del universo.

Si lo pensamos detenidamente y con la suficiente capacidad de síntesis, podemos llegar a percibir su obviedad, empezando por el hecho de que no existe nada en el universo que esté absolutamente quieto, y terminando por el hecho de que el material del que en esencia está compuesto todo aquello que observamos en aparente reposo, es decir, sus átomos, también están siempre en continuo movimiento.. La experiencia cotidiana del hombre, su realidad más próxima, en la que todo está en reposo a menos que un determinado empuje lo ponga en movimiento, no es real. La realidad es completamente distinta, todo aquello que consideramos que está en reposo, se está desplazando dentro del universo a una gran velocidad. Aquello que parece estar en reposo es porque, en realidad, se está moviendo a la misma velocidad y en la misma dirección y sentido que nosotros, o porque su estructura atómica es demasiado pequeña para ser observada directamente.

Es cierto que la física contempla un sinfín de conceptos además del movimiento, tales como la masa y la energía, las fuerzas, las polaridades, las formas… pero la mayor parte de mediciones que se realizan para identificar esos conceptos y sus reacciones, son básicamente mediciones de movimientos, a través de sus características, tales como la cantidad, la intensidad o velocidad, la dirección y el sentido, la inercia, la órbita, el momento, el espín... Un ejemplo claro es el de la gravitación de Newton. En realidad, todo se inició, con las mediciones que Galileo realizara de los movimientos planetarios, de sus cálculos y de los que más tarde añadiría Kepler, a partir de los cuales, Newton diseñaría la ley de la gravedad. En síntesis, los únicos datos necesarios para llegar a ello, son exclusivamente, mediciones de movimientos. A partir de los cuales, se determinan lógicamente, las primeras leyes del movimiento, pero también, conceptos totalmente nuevos como el de la fuerza de gravedad y el de masa. Es decir, medimos movimientos y obtenemos, además de los propios movimientos, fuerzas y masas. Otro ejemplo lo tenemos en los aceleradores de partículas. Todos los resultados de los experimentos realizados en colisionadores de partículas se obtienen a partir de la medición de movimientos, pero se interpretan en función de otros conceptos que en la mayoría de los casos corresponden a propiedades y capacidades atribuidas a la materia.

Podríamos poner una gran cantidad de ejemplos más, pero llegaríamos siempre a la misma conclusión, prácticamente todos los conceptos que maneja la física que no son propiamente movimiento o propiedades del movimiento, guardan una relación directa y estricta con los movimientos del universo que podemos medir.

Por alguna razón, siempre se ha dado por hecho, que el movimiento es una propiedad de la materia y que responde a la cantidad de energía que esa materia posee o adopta. A nadie se le había ocurrido, o eso parece, que el movimiento sea la verdadera naturaleza de la materia. Cuando Newton observó que una piedra o una manzana en el aire describían un desplazamiento espontáneo hacia el suelo, inmediatamente comprendió que una fuerza las empujaba. Pero no pensó que esa fuerza podía provenir de la propia naturaleza dinámica de los cuerpos que caen, no tenía ninguna razón para hacerlo y tuvo que buscar un origen exterior para esa fuerza. Para que coincidieran esos movimientos con los de los planetas, según sus cálculos, tuvo que añadir además, una variante a la que llamó masa. Una propiedad atractiva de la materia en el espacio cuyo concepto estaba relacionado lejanamente con el de peso o densidad de materia, pero que se deducía directamente de los movimientos observados.

Hay que reconocer que, en aquellas circunstancias, la mejor de las conclusiones a las que podía llegar eran justamente a las que llegó, y que la genialidad de su trabajo es incuestionable aún en la actualidad. Pero las cosas han cambiado y hoy en día estamos lo suficientemente preparados para explorar otros posibles caminos, como el que se abre a partir de la idea de que el movimiento no es un estado de la materia, es decir, los cuerpos no se mueven sino que “son” movimiento.

En cuanto a las mediciones que no corresponden exclusivamente a las de movimientos, la más común es la que corresponde a las distancias, tamaños y extensiones, es decir, a aquellas en que se mide directamente el espacio en una dos o tres de sus dimensiones. En esas mediciones espaciales, no parece que exista ninguna conexión con los conceptos de movimiento. Solo cuando la distancia medida corresponde al espacio recorrido por un determinado móvil aparece la conexión entre espacio y movimiento, de tal forma que la velocidad de ese móvil resulta ser igual al espacio medido dividido por el tiempo empleado. En esa función se pone en evidencia una relación de equivalencia entre los conceptos de cantidad de espacio y de cantidad de movimiento. Existe una proporcionalidad permanente entre la cantidad de movimiento que desarrolla un móvil en su desplazamiento y la cantidad de espacio recorrido por el mismo.

Esa relación ha sido siempre tan obvia que se ha interpretado como la más lógica entre dos entidades en que una, el espacio, es el contenedor y otra, el móvil, es el contenido. Pero, para ello es necesario que el espacio, como contenedor sea plano, es decir, geométricamente euclídeo, que el movimiento sea una propiedad exacta y que ambas entidades se reconozcan mutuamente. Todo ello queda patente en la “Primera Ley del Movimiento”.

Los principios fundamentales de este modelo explican, con enorme simplicidad, porque el espacio es geométricamente euclídeo, porque se identifica perfectamente con el movimiento y porque se cumple la primera ley del movimiento. De tal manera que dejan de ser condiciones impuestas por el universo, para convertirse en comportamientos propios de su naturaleza.

La idea a la que nos transportan es que el movimiento es tanto el contenido como el contenedor. La homogeneidad absoluta del movimiento determina que sea una unidad compacta, sin fisuras ni diferencias, es decir, el universo puede crecer en cuanto a cantidad de movimiento con su correspondiente presencia física, que ingresará siempre a través de su perímetro exterior, pero no puede desparramarse ni hincharse ni deformarse. Es una unidad compacta y absolutamente homogénea. Esa condición le capacita para actuar como un perfecto contenedor y al mismo tiempo ser un perfecto contenido. La percepción que nosotros tenemos de esa homogeneidad es la de un inmenso y perfecto espacio geométricamente euclídeo.

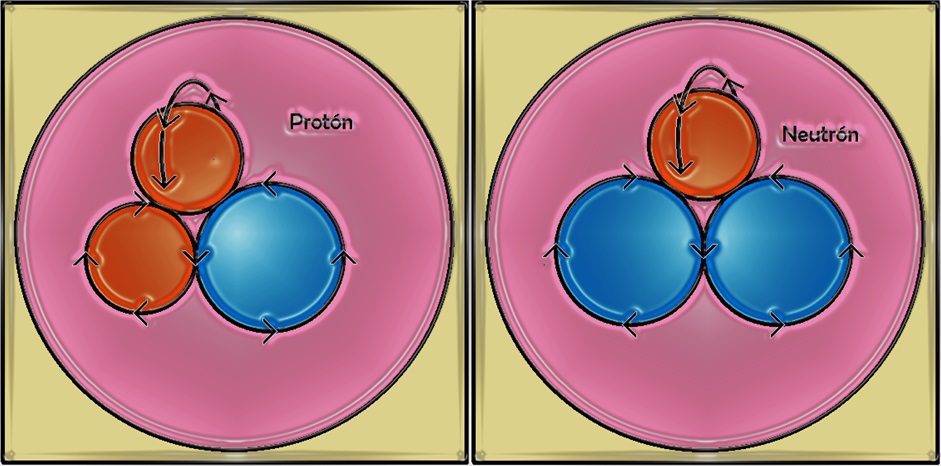

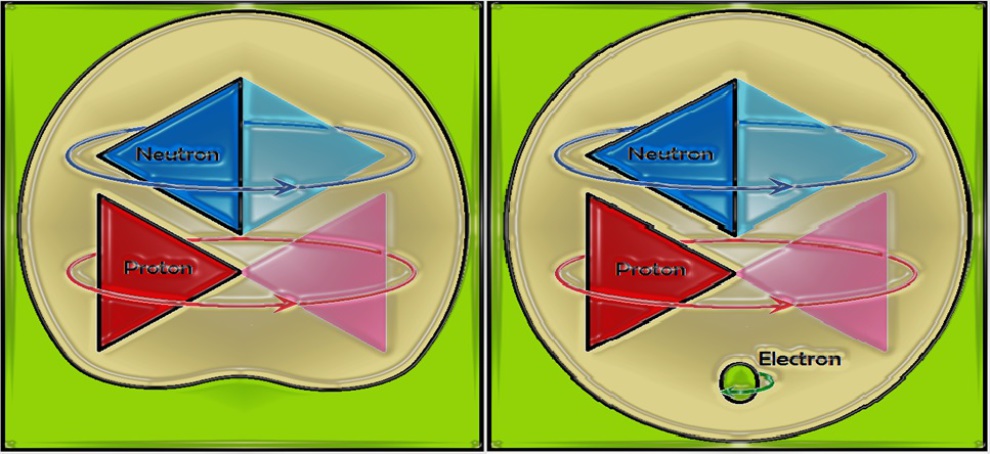

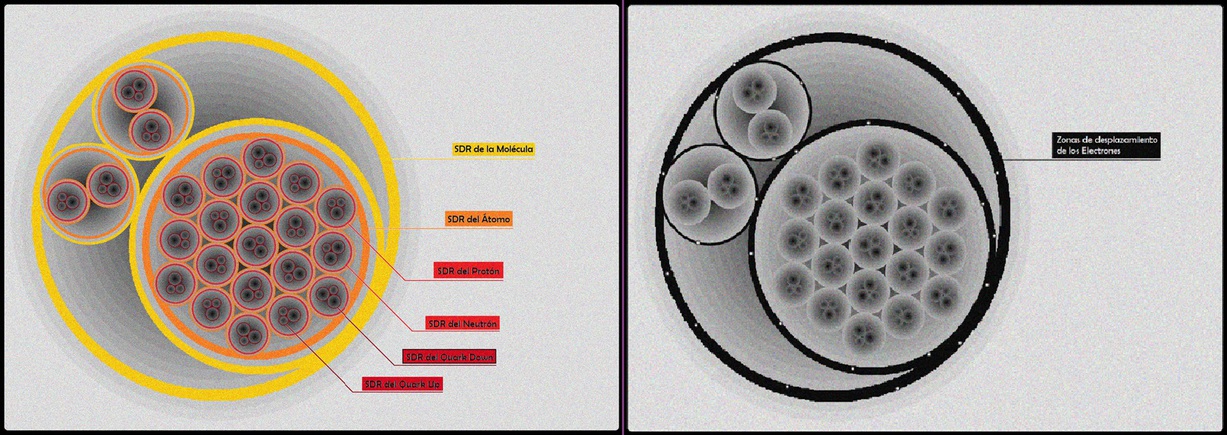

Sin embargo, el movimiento, a pesar de ser el único y verdadero contenedor, no es el único contenido. Además del movimiento, en el universo hay “Quietud”. La quietud aparece en forma de puntos perfectos, sin volumen, es decir, puntos de localización, pero sin ninguna presencia física. Cada punto posee un valor cuantitativo determinado que, si se dan las condiciones necesarias, puede aumentar. Cada punto de quietud se constituye en el centro estructural de una cierta cantidad de movimiento inversamente proporcional al valor de la cantidad de quietud puntual. La quietud puntual y el correspondiente movimiento quedan mutuamente atrapados formando un individuo independiente, que se diferencia y reacciona con los demás con plena autonomía. Esos individuos son los cuantos o Unidades de Movimiento (UM) que configuran el universo entero.

La homogeneidad absoluta del movimiento total, mantiene unidas a todas las Unidades de Movimiento (UM), formando un continuo sin solución, ya que el movimiento que poseen, a pesar de los diferentes desplazamientos, velocidades y trayectorias, conservan, en su conjunto, siempre su homogeneidad, aunque sigan actuando individualmente. Pero ese continuo ya no es homogéneo sino que registra diferencias de velocidad entre UM, en función de la cantidad de quietud que posea cada una. Ese continuo es el continuo espaciotemporal. La percepción de la homogeneidad en el conjunto de movimientos es el espacio, y la percepción de las diferencias de velocidad que genera la quietud, es decir, de todas las formas del universo es el espaciotiempo.

Lo primero que destaca de la descripción de esos principios fundamentales son tres extraordinarias propiedades: “simplicidad”, “coherencia” y “contundencia”.

14.Simplicidad

Me parece difícil, por no decir imposible, que la imaginación humana sea capaz de concebir una idea más simple que describa la esencia de un universo. Tan solo una substancia simple y elemental que combinando su presencia con su ausencia sea capaz de generar un mar interminable de fertilidad y diversidad, de orden y de desorden.

15.Coherencia

Aunque me he comprometido a no hablar más que de cuestiones físicas, me voy a permitir una pequeña invitación a la reflexión sobre la coherencia de estos principios fundamentales en cuanto al origen del universo. Hablan de un “Todo Perfecto”, único y homogéneo, activo, dinámico, invariable e indestructible, capaz de generar la individualidad y la proliferación en su seno, sin perder ninguno de sus atributos. No Haré ningún comentario más al respecto.

En cuanto a la coherencia entre los conceptos físicos en los que se basan esos principios fundamentales, se irá viendo a medida que avancemos en la descripción de las distintas formas, funcionamientos y fenómenos físicos conocidos con los que compararemos dichos principios, pero la idea inicial que obtenemos con su simple descripción, a pesar de ser inédita, posee el encanto propio de la simplicidad, y además, dentro de esa simplicidad es extraordinariamente explícita; nos presenta un universo que es un mar de movimiento de muy alta velocidad, formando un espacio plano, finito y creciente. Modelado constante e inexorablemente por desaceleraciones puntuales, sistemáticas o aleatorias, y gestionado por una peculiar dinámica de fluidos, cuyas leyes responden siempre a las propiedades características de ese movimiento. Es un universo que, como mínimo, tiene un sentido claro, una única dirección, un solo camino inexorable: desaceleración y crecimiento.

16.Contundencia

En física existe un principio legal por el cual nada es imposible. Se trata de que todo “es posible” hasta que se demuestre lo contrario, pero demostrar que algo es imposible es la mayor de las imposibilidades. La lista de las cosas que, en un tiempo parecían imposibles y que posteriormente se lograron realizar u observar, sería interminable. Nunca podremos estar absolutamente seguros de que algo es imposible. Puede darse el caso de que simplemente sea algo sumamente extraordinario, excepcional o atípico, o que nuestros sistemas de percepción no sean lo suficientemente sensibles. Sin embargo, demostrar lo que es posible es mucho más fácil. Puede que sea muy difícil de reproducir o de observar, pero una vez logrado, automáticamente queda demostrada su existencia. También se dan casos en que un cálculo erróneo o una mala interpretación de los datos conducen a falsas conclusiones, pero carece de importancia pues, por norma general, no se mantienen demasiado tiempo. La conclusión final es que la ciencia, por naturaleza tiene gran facilidad para demostrar con rotundidad aquello que es posible, pero una gran dificultad para demostrar aquello que es imposible.

En este modelo, gracias a los principios fundamentales sucede lo contrario. No sé si os habréis dado cuenta de que, en estos principios fundamentales, a pesar de su simplicidad, se determinan más prohibiciones que en las tablas de Moisés. La homogeneidad, la invariabilidad y la indestructibilidad son prohibiciones claras, que no necesitan más explicación, pero también lo son la actividad del movimiento o la pasividad de la quietud, en cuanto a que forma parte de su naturaleza y es imposible que la cambien. También lo es la afirmación de que el movimiento es la única substancia elemental constitutiva y nos obliga a explicar una enorme cantidad y variedad de fenómenos con tan pocos elementos en cuanto a que prohíbe la existencia de ningún otro. Y así sucesivamente. Sin duda, la más conflictiva de todas las prohibiciones es la que concierne a la aceleración de los movimientos en cuanto a que es imposible, en ningún caso ni en ninguna circunstancia sin excepción, que un movimiento, dentro del universo, pueda sufrir ni la más pequeña de las aceleraciones reales.

Soy totalmente consciente de la dificultad, por no decir imposibilidad total, de demostrar cualquiera de esas prohibiciones fundamentales, ni tan siquiera puedo ofrecer una explicación científica del origen de esos principios pero creo en la capacidad que tiene la mente humana de discernir. Soy consciente que inventarse unos principios fundamentales de ese tipo es como si un ciego intenta lanzar un dardo a una diana que ni tan siquiera puede ver; la posibilidad de que acierte el centro de la diana es muy remota. Sin embargo, yo me siento como ese ciego, tengo la sensación de haber acertado, pero necesito sentir la confirmación de aquellos que si pueden ver, de aquellos que pueden discernir mejor que yo si lo he conseguido. Lo curioso del caso es que esas mismas prohibiciones, que por indemostrables deberían desalentar a cualquiera, dota a esos principios de una contundencia reveladora a la que no estamos acostumbrados. ¿Os imagináis, vosotros que sois físicos que supierais con certeza todo aquello que está real, absoluta y definitivamente prohibido en la naturaleza del universo? ¿Lo que eso facilitaría vuestro trabajo? Discernir, separar el grano de la paja, objetivar y comprender mucho mejor todos los procesos, descartar, prever y acotar caminos de investigación más eficaces.

Mi propuesta es clara, si esos principios fundamentales no son verdaderos os garantizo que no tardareis mucho en descubrirlo, pues esa contundencia en las prohibiciones los hace extremadamente vulnerables, bastará con que comprobéis la más pequeña de las vulneraciones de cualquiera de esas prohibiciones para conseguirlo.

Descripción del funcionamiento del fluido dinámico universal a partir de los principios fundamentales.

17.Materialización

El universo es una cuestión de autopercepción, no se trata de lo que son o lo que no son las cosas, si existen o no existen realmente, sino de cómo se perciben mutuamente, es simplemente que su existencia es relativa a su propia percepción. El movimiento, como único ingrediente de ese universo, debe asumir su autopercepción es decir, debe materializarse. Para ello es absolutamente necesario que se combine con la quietud.

Un movimiento absoluto, puro e inmaculado, no es perceptible por el universo, para materializarse debe poseer una cierta cantidad de quietud. Veámoslo desde el punto de vista de la velocidad; Un movimiento absoluto se desplaza a una velocidad absoluta sin tiempo ninguno. Es la imagen, del todo irreal, de la omnipresencia. Eso no es posible en el universo, simplemente porque, aunque existiera, el universo es incapaz de percibirlo. Lo mismo sucede con la quietud absoluta, pero por distinta razón. La ausencia absoluta de movimiento, la ausencia pura e inmaculada, es imperceptible por definición, pues si no hay movimiento, no hay presencia física, por tanto, no es posible la percepción.

La materialización del movimiento del universo se produce, en conclusión, al combinarse con una cierta cantidad de quietud, es decir, al asumir una velocidad finita y cuantificable, una velocidad material.

Cuando se encuentra el movimiento con la quietud se despliegan las cuatro dimensiones.

El movimiento es la homogeneidad absoluta, es decir un todo homogéneo, invariable e indistinguible. La quietud es heterogénea, puntual e individual, se concentra siempre en un punto, evidentemente sin presencia, sin volumen ninguno. Cuando se encuentran, la quietud significa un punto diferencial sobre un fondo homogéneo, un punto a partir del cual se materializan las tres dimensiones espaciales. A la vez, el movimiento adopta una velocidad material, una nueva dimensión que no tenía, una dimensión materialmente variable en función de la quietud.

Por eso, el espacio es aquello que percibimos de la homogeneidad del movimiento, y el tiempo es aquello que percibimos de la heterogeneidad de la quietud, porque la quietud al encontrarse con el movimiento, despliega las tres dimensiones espaciales de su homogeneidad y el movimiento al encontrarse con la quietud despliega la dimensión temporal de su heterogeneidad.

La conclusión simple es que la materialización se produce cuando se combina el movimiento con la quietud.

18.Unidades de movimiento (UM)

Suponemos que la materialización de un movimiento se produce cuando se combina con cierta cantidad de quietud. Ahora bien, dado que la materialización implica la cuantificación de sus elementos, cabe preguntarse: ¿Qué cantidad de movimiento y qué cantidad de quietud son imprescindibles para que se produzca la materialización? ¿Pueden ser cantidades infinitamente pequeñas o infinitamente grandes?

El universo no se puede permitir la frivolidad de no ser exacto, lo cual no es precisamente fácil. La mayor parte de leyes y fórmulas matemáticas que describen los procesos físicos y científicos en general, derivan hacia los infinitos y debemos conformarnos con llegar a las más depuradas aproximaciones a base de aparatos extraordinariamente precisos de sofisticada tecnología, pero con la convicción de la imposibilidad de evitarlo. La sociedad humana se ha visto obligada a reconocer esa limitación prácticamente desde que invento la moneda; así tuvo que establecer una moneda, la más pequeña, a partir de la cual todos los valores intermedios debían “redondearse”. Dicho de otro modo, la sociedad no reconoce valores inferiores a la moneda de menor valor que esté oficialmente en circulación. Cualquier valor inferior no es reconocido por el sistema; o bien se redondea a la unidad anterior o bien a la posterior. El universo emplea un sistema muy parecido, pero más depurado y exactamente preciso en sus interacciones. Existe una determinada velocidad máxima capaz de ser percibida por el sistema, a partir de la cual, cualquier velocidad superior deja de ser reconocida por el sistema, es decir, la materialización es un salto cuantitativo que genera un salto cualitativo.

La flecha del tiempo determina la dirección y el sentido de todos los procesos universales, y la materialización, que es el primero de esos procesos, no es diferente, solo se puede dar por la desaceleración de la velocidad de un movimiento, en su caso, el absoluto. Debemos interiorizar la imagen clara de un universo que parte de una velocidad superior, inimaginablemente grande, y avanza, a través de todos sus procesos, hacia velocidades siempre inferiores, hacia una desaceleración heterogénea pero continua e inexorable.

Todo proceso de desaceleración está generado por el propio movimiento, por las múltiples interacciones que se producen inevitablemente en sus continuos desplazamientos y debido a su característica presencia física. La quietud, lo único que hace es aparecer allí donde se produce la desaceleración para suplir el movimiento perdido. No es nunca la quietud la que inicia el proceso sino que es la consecuencia del mismo. Eso significa que la quietud, cuando aparece, lo hace con el valor cuantitativo exacto y equivalente a la desaceleración que la provoca.

El movimiento universal es absolutamente homogéneo, invariable e indestructible, actúa siempre como una sola unidad. Cualquier quietud que aparece en el universo se referencia y adopta su valor cuantitativo respecto a esa unidad, a toda ella. De ese modo la contabilidad exacta del universo está garantizada, porque así, el valor cuantitativo de todas y cada una de las velocidades, se establece en función de la unidad de movimiento universal. La expresión matemática que, en consecuencia, define el valor de cada velocidad es la siguiente:

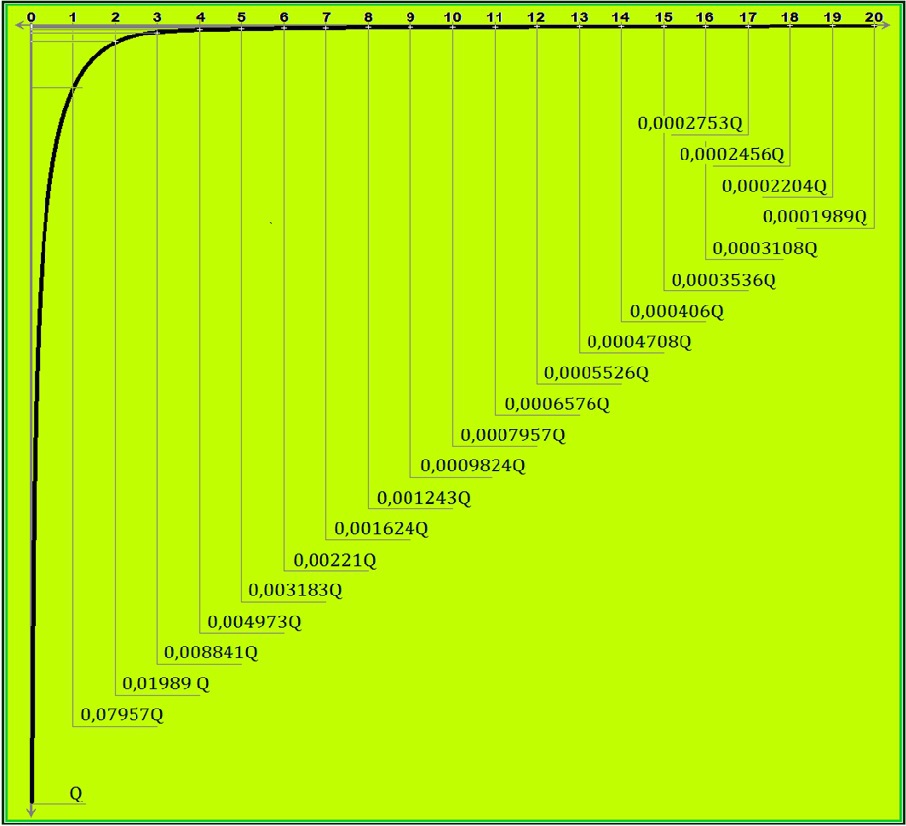

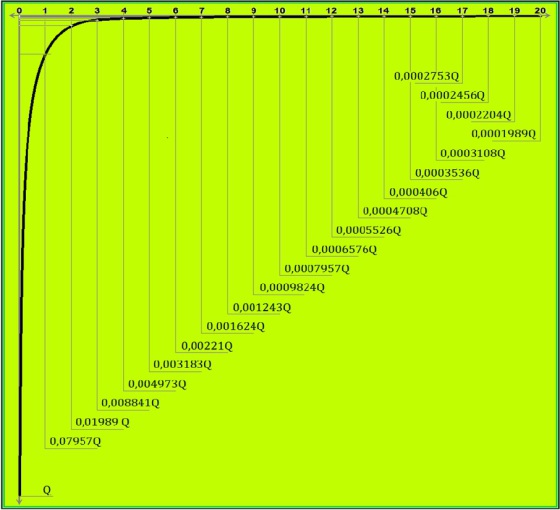

Velocidad = 1 / Quietud

De esta expresión se deduce además, el tamaño de la unidad de movimiento que se desplaza a dicha velocidad; Es necesario entender que el tamaño de las cosas en el universo es siempre relativo, es decir, depende exclusivamente de la mutua percepción. Podemos decir, por ejemplo que, en el principio del universo, cuando estaba constituido por una única unidad de movimiento (UM), ésta poseía el tamaño del universo, que cuando apareció la segunda, esta poseía aproximadamente el tamaño de la mitad del universo, que cuando apareció la décima UM, poseía la décima parte del tamaño del universo, y así sucesivamente. Las cosas dentro del universo no son grandes ni pequeñas si no es en relación al tamaño total o al de las demás cosas. Este ejemplo, aunque nos permite visualizar la relatividad del tamaño de las cosas situadas dentro del universo, no es exacto, por cuanto el tamaño comparativo de cada UM finalmente depende de su velocidad; de la expresión: 1 / Quietud, pero nos permite establecer que el tamaño total del universo se reparte entre todas las UM que contiene en cada instante en función de la cantidad de quietud que posea cada una de ellas, y también, que dos UM que posean la misma velocidad tendrán, en consecuencia, el mismo tamaño.

En conclusión diremos, que las unidades de movimiento (UM) son corpúsculos independientes compuestos por una cierta cantidad de movimiento y una determinada cantidad de quietud, cuya proporción determina su velocidad y su tamaño, con un valor cuantitativo real y determinado entre un mínimo y un máximo posibles.

La proliferación de las UM es un fenómeno que está generado por la coincidencia de varias de las condiciones establecidas por la propia naturaleza del movimiento y de la quietud:

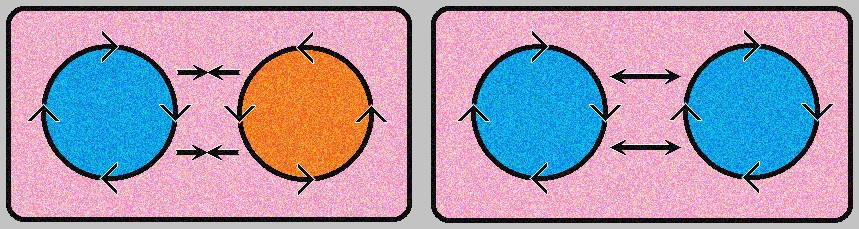

19.Armonía

Las UM se desplazan siempre a su velocidad real o natural mientras no haya otro movimiento que se lo impida. Su presencia física, impide que dos de ellas puedan ocupar el mismo lugar en el mismo instante, y la homogeneidad absoluta del movimiento prohíbe que en su desplazamiento dejen detrás de sí ningún hueco o vacío; el espacio que se supone que deja detrás en su desplazamiento, para no dejar de serlo, debe ser ocupado instantáneamente por otra u otras unidades de movimiento. Todas esas condiciones obligan a las UM a acoplar sus desplazamientos con los de las UM contiguas, con las anteriores y con las posteriores, en cuanto a su dirección, su sentido y su velocidad.

Dado que las UM forman un continuo sin solución en todo el universo, el acoplamiento de sus desplazamientos acaba por formar configuraciones muy concretas, parecidas a ríos, corrientes, mareas, remolinos, orbitas y sobretodo figuras de revolución más o menos esféricas, es decir, las formas regulares más comunes observadas en la naturaleza; Tanto a nivel macro cósmico como a nivel micro cósmico. La armonía entre los desplazamientos, se produce cuando el acoplamiento estable se transmite de una UM a las UM contiguas, de éstas a las siguientes y así sucesivamente.

Toda UM se desplazará a su velocidad natural y característica mientras pueda, buscará siempre el camino que se lo permita, cambiando, si es necesario de ruta, de dirección, incluso de sentido, y siempre acoplándose a los movimientos contiguos, a los que lo preceden y a los que precede. Pero no siempre lo consiguen todas. Cuando una o más UM se encuentran en la imposibilidad de armonizar sus desplazamientos con el resto de UM más próximas, la consecuencia inevitable es una desaceleración forzosa de una parte de las afectadas, que se prolongará hasta que sea posible recuperar la armonía perdida.

La armonía de los movimientos se rompe por tres razones bien conocidas, solo y exclusivamente por estas tres razones: Por choque o “Colisión”, cuando dos o más unidades se encuentran inevitablemente con otras que se desplazan en la misma línea y dirección, pero en sentido contrario. Por “Rozamiento”, cuando dos o más movimientos contiguos registran inevitablemente una diferencia de velocidad excesiva para su acoplamiento o cuando la dirección de sus desplazamientos es opuesta. Y por “Presión”, cuando dos o más movimientos se oponen inevitablemente con persistencia. En todos los casos, el significado es el de movimientos que se empujan entre sí, y en todos los casos la consecuencia es una desaceleración. Aunque la observación de esos procesos nos lleve a la conclusión de que el resultado de un empuje resulte ser, casi siempre, una aceleración, esa apreciación es errónea por cuanto la aceleración observada es solo aparente. Detrás de cada aceleración observada se esconde una desaceleración real y descriptiva de lo que está sucediendo en realidad.

Más adelante entraremos a fondo en esa descripción de lo que sucede en realidad cuando empujamos algo provocando una aceleración aparente en ese algo. Para hacerlo bien, antes es necesario explicar otros aspectos del comportamiento físico del movimiento universal. Pero podemos adelantar, a partir de los principios fundamentales, que cualquier oposición al movimiento natural y a la velocidad característica de una cualquier unidad de movimiento, es contestada por el universo, con una desaceleración equivalente, aunque el empuje se realice en la misma dirección del propio movimiento empujado y que esa desaceleración resultante no tenga por qué registrarse precisamente en el movimiento directamente afectado por el empuje.

20.Quietud directa

La desaceleración es la única reacción posible en el universo. El nacimiento del universo lo produce la primera desaceleración. La aparición de la materia está producida por sucesivas desaceleraciones, las reacciones materiales están generadas y desarrolladas por sucesivas desaceleraciones. Aquello que conocemos y a lo que llamamos energía surge exclusivamente de todas y cada una de las desaceleraciones que se desarrollan en el universo. La radiación de ondas electromagnéticas es exactamente la propagación de la desaceleración universal. La desaceleración, en conclusión, es el hecho impulsor y creador de todo lo que existe y sucede en el universo a excepción de la homogeneidad absoluta. En ese mismo sentido, considero conveniente destacar que la desaceleración es también el objetivo real de los grandes colisionadores de partículas; aunque normalmente no sean considerados bajo ese concepto, su misión real consiste esencialmente en producir una desaceleración de gran intensidad, bajo el supuesto, entre otros objetivos, de reproducir las condiciones de los primeros instantes del universo.

La consecuencia inmediata de cualquier desaceleración forzada por una colisión, un rozamiento o una presión, es la aparición de una cantidad de quietud equivalente en el seno de la unidad de movimiento (UM) desacelerada. Una cantidad de quietud que se sumará a la que ya poseía, con lo cual cambiará su naturaleza, es decir, su velocidad característica. Esa aportación directa de quietud en la unidad de movimiento, significa una pérdida equivalente de movimiento; no olvidemos que la quietud no es más que la ausencia de movimiento. Esa ausencia de movimiento implica una equivalente pérdida de presencia física, es decir, de tamaño o volumen. En conclusión, la desaceleración forzada en una unidad de movimiento se convierte en una equivalente e inmediata pérdida de volumen.

La descripción matemática de esa conversión a partir de la velocidad establecida por la proporción entre cantidad de movimiento y cantidad de quietud es la siguiente:

La velocidad de una unidad de movimiento se establecía a partir de la referencia entre la quietud que la caracterizaba y la homogeneidad del movimiento universal, creando así un patrón de proporcionalidad común a todas las unidades de movimiento; y lo expresábamos como 1 / Quietud. Pero esa proporción solo determina la velocidad, es decir, la proporción de quietud por unidad espacial de movimiento. El contenido real de movimiento y de quietud de una unidad, así como su tamaño debemos calcularlo teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento perdido es siempre equivalente a la cantidad de quietud asimilada, de forma que la suma de esas dos cantidades siempre debe sumar 1.

V = 1 / Q = m / 1-m |

En donde “V” es la velocidad real, “Q” es la cantidad de quietud, que posee el cuanto, por unidad espacial de movimiento y “m” es la cantidad de movimiento real que contiene el cuánto. Como la velocidad es la misma se exprese como se exprese, la igualdad es evidente.

De esta expresión se deduce la fórmula para averiguar cuál es el verdadero tamaño y contenido del cuanto:

m = 1 / Q +1 |

Ejemplos:

Velocidad 1 / 4 = m / q = 0, 2 / 0, 8

|

Velocidad 1 / 0,25 = m / q = 0,8 / 0,2

|

Velocidad 1 / 1 = m / q = 0,5 / 0,5

|

En donde “m” es la cantidad de movimiento y de tamaño real que contiene la UM y “q”, la correspondiente cantidad de quietud.

Para averiguar la cantidad de volumen que pierde una UM en una determinada desaceleración partiremos de la diferencia entre la velocidad original y la velocidad resultante y aplicaremos la fórmula de “m”, la cantidad de movimiento real de la UM:

m1 – m2 = (1 / Q1 + 1) – (1 /Q2 + 1)

|

El resultado es, tanto la pérdida de movimiento y de tamaño, como el aumento de quietud, real, sufridos por la unidad de movimiento desacelerada.

Por ejemplo: Una UM cuya velocidad inicial es de 1/4, y que, por efecto de una desaceleración disminuye a 1/5, sufre una merma en su cantidad real de movimiento y de volumen, de 0,0333…., y un correspondiente aumento de la quietud exactamente igual.

Resumiendo: La quietud directa es aquella que invade el universo por efecto de la desaceleración de una UM, que se produce por colisión, rozamiento o presión, y que surge, justa y precisamente en el seno de la UM desacelerada.

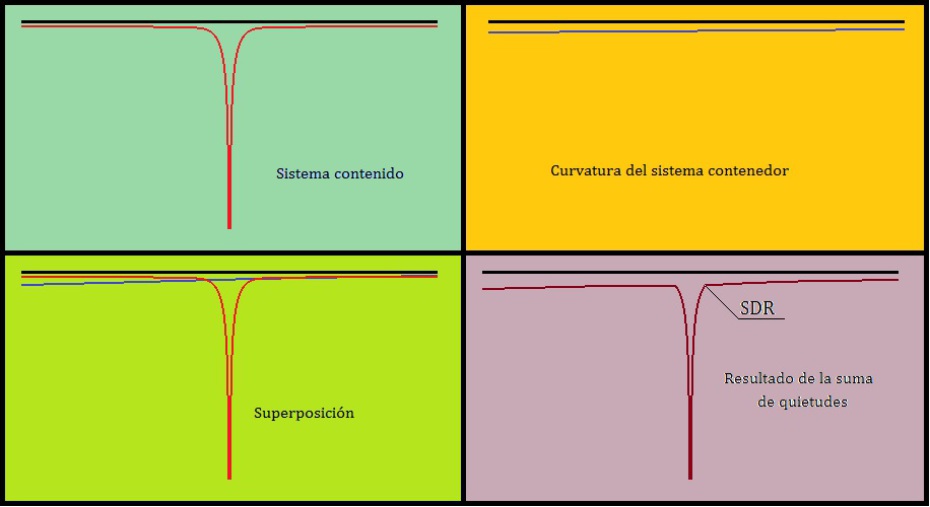

21.Quietud Inducida (Propagación)

La cantidad de movimiento que se pierde en una desaceleración, concretamente “que se ausenta” (esa es la expresión más correcta), no desaparece, ni sale despedida, ni reacciona en ningún otro sentido que el de mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su homogeneidad absoluta. El mecanismo por el que se produce la ausencia es simplemente, el de reducir su tamaño, el tamaño del individuo, de la UM que se desacelera. Junto con la desaceleración sufre un encogimiento, una caída hacia su propio interior, con la consecuente reducción de tamaño.

La única y verdadera misión del movimiento universal, con su homogeneidad absolutamente invariable es la de evitar que la reducción de tamaño puntual e individual de sus UM generen huecos o roturas en su linealidad. Se trata de algo tan simple como que la reducción de tamaño de una UM se transmite a todo el universo, siendo finalmente todo el universo el que reduce su tamaño. El mecanismo es muy simple y natural; si una UM mermase su volumen independientemente del resto del universo, crearía un vacío entre ella y las UM contiguas, todas las que la rodean, en el que automáticamente se produciría una rotura de la homogeneidad del movimiento universal. Como eso es imposible, lo que sucede es que, la capa de UM que la envuelve, es decir, la envoltura que forman todas las inmediatamente contiguas, se apresura a llenar ese hueco, inmediatamente después, la capa o envoltura siguiente, formada por las UM inmediatamente contiguas a esa primera capa, registrarán el mismo fenómeno, y se apresurarán a llenar el hueco o vacío real que ha dejado la primera capa, la tercera capa hará exactamente lo mismo, y así sucesivamente. En conclusión, el fenómeno se propagará, a partir de la UM desacelerada, en todas las direcciones.

Se puede decir, que cualquier desaceleración forzosa significa una pérdida equivalente del volumen de una o más UM; que esta pérdida arrastra al resto del universo a llenar el vacío correspondiente y que ese fenómeno se propaga en todas direcciones hasta sus confines.

Para hacernos una idea aproximada, lo compararemos con un terremoto: Supongamos que en una determinada parte del subsuelo terrestre, por efecto de una corriente de agua subterránea, se forma una gran cueva, que finalmente acaba por derrumbarse. El efecto resultante de ese derrumbe es un terremoto, una onda sísmica que se propaga, a partir del punto o lugar del derrumbe, en todas las direcciones, afectando de una u otra forma, todo lo que va barriendo a su paso. En realidad, lo que sucede es que la tierra, por efecto de su propia presión, se apresura a llenar el hueco que ha producido el agua, y lo hace por orden de proximidad aunque muy irregularmente, debido a la irregularidad del propio suelo.

La propagación del efecto producido por una desaceleración es prácticamente lo mismo, pero provocado por la invariabilidad de la homogeneidad del espacio. Suele ser más regular y posee la capacidad de llegar hasta los confines del universo, independientemente de su intensidad. Por muy pequeña que ésta sea, siempre suma, es decir, todas las desaceleraciones que se producen en el universo propagan su efecto caída en todas las direcciones posibles hasta los confines del universo, con lo cual acaban encontrándose, y cuando lo hacen, suman.

Para determinar la función matemática que describe el efecto caída que produce una desaceleración es necesario antes considerar su mecánica. Lo primero que hay que considerar es que se trata de una perturbación, lo que se transmite en todas direcciones no es materia, sino un determinado efecto, es decir, la perturbación. No necesita transportadores, el efecto pasa de unas UM a otras sin desplazarlas, sino en todo caso, ligeramente en dirección contraria a la de la propia propagación. Lo segundo es la forma; divide el universo en capas de cebolla, es decir, en sucesivas superficies esféricas, la primera de las cuales está constituida por las UM inmediatamente contiguas a la UM desacelerada. Esa superficie esférica llenará el hueco primero dejado por la desaceleración directa desencadenante. Para ello reducirá su superficie hasta ajustarse al nuevo tamaño de la misma. Eso significa, teniendo en cuenta que esa superficie está constituida por UM, es decir, que tiene un cierto grosor o volumen, que en su conjunto sufre una pérdida de volumen, y en consecuencia, de velocidad exactamente igual al volumen que ha tenido que suplir. Dicho de otro modo, adquiere una cantidad de quietud transmitida o inducida, exactamente igual a la quietud directa desencadenante, pero repartida entre todas las UM que configuran esa superficie esférica. A la segunda capa le sucede lo mismo, deberá ajustar su tamaño a la reducción de tamaño de la primera, adquiriendo, entre todas las UM que la componen, la misma cantidad exacta de quietud, lo mismo le sucede a la tercera, y así sucesivamente.

La transmisión de la quietud directa producida por una desaceleración forzada, produce una desaceleración ajustada a cada una de las sucesivas capas de cebolla que geométricamente configuran el espacio que envuelve a la UM desacelerada. Eso no significa que el universo esté, forzosamente dividido en superficies esféricas que se envuelven unas a otras. Esa configuración geométrica es solo la configuración que adopta la propia propagación a efectos contables. Todas las UM del universo, por ese efecto, acaban adquiriendo una cantidad de quietud inducida de todas y cada una de las desaceleraciones directas que suceden en el universo, en función de esa cantidad de quietud inicial, dividida entre todas las UM que configuran la capa o superficie esférica a la que pertenece la UM inducida, es decir: Quietud Inicial dividido por 4 π por el cuadrado del radio de la superficie esférica.

Para formular la correspondiente función, a la quietud directa producida por una desaceleración forzada la expresaremos como “Qd”, a la quietud inducida a una determinada UM, la denominaremos “Qi”, y al radio de la superficie esférica a la que pertenece la UM inducida, dado que es justamente el espacio que hay entre la UM inductora y la UM inducida, la identificaremos como “E”. De esta forma, la función quedara de la siguiente manera:

Qi = Qd / 4π E2

Eso significa que la cantidad de quietud inducida a cualquier UM por efecto de una desaceleración directa experimentada por cualquier otra UM es directamente proporcional a la quietud inicial aportada por dicha desaceleración, e inversamente proporcional a cuatro veces el cuadrado de la distancia entre la UM inductora y la UM inducida.

Sin embargo, existe una excepción general. La perturbación que se propaga por el universo induciendo una cierta quietud a las UM que barre a su paso, no afecta a todas ellas. Para que se produzca la consiguiente inducción de quietud es necesario que ésta sea superior a la quietud característica que posea la UM afectada. Pero para entender mejor ese comportamiento, para hacerlo más reconocible, diremos que esa perturbación que se propaga por todo el universo, es aquello que la física actual conoce como “ondas electromagnéticas”. Son conceptos evidentemente diferentes, pero corresponden al mismo fenómeno observado.

22.La luz. Ondas electromagnéticas

La desaceleración es la acción inicial de todo proceso físico, el desencadenante de todos los fenómenos conocidos y también es la reacción. A una desaceleración directa inicial siempre le suceden otras desaceleraciones; como mínimo, las producidas por la quietud inducida por esa misma desaceleración. En consecuencia, puesto que toda desaceleración directa irradia desaceleración inducida, su propagación, es decir, las ondas electromagnéticas, contienen la información de todo lo que sucede en el universo. No solo de lo que ha sucedido, sino de cómo, cuándo y dónde. Por si ello fuera poco, nos proporciona además una información o dato de enorme utilidad para el cálculo matemático de esas acciones y reacciones, su velocidad.

La velocidad de la luz es la única velocidad real que se puede observar directamente. La radiación de la perturbación se desplaza a una velocidad real de casi 300.000 Kms por segundo. Ese dato significa por sí solo, un patrón, una unidad de medida, a partir de la cual podemos llegar a deducir la velocidad real y característica de cada tipo de UM, según su proporción específica entre cantidad de movimiento y cantidad de quietud. Pero aún hay más, pues no se trata de un patrón puramente convencional, ni arbitrario, se trata, ni más ni menos, que de la velocidad “1” del universo, es decir, corresponde a una velocidad característica de la igualdad exacta entre cantidad de movimiento y cantidad de quietud en la proporción que la determina. Dicho de otra manera, la velocidad de la luz es la velocidad que corresponde a la proporción 1 / 1, es la velocidad 1 del universo.

El hecho de que la luz sea una perturbación y no posea cuerpo material es precisamente, lo que le permite mantener una única y exclusiva velocidad, y que ésta sea real e invariable para cualquier observador, sea cual sea su punto de observación. Pero lo que determina cuál es esa velocidad invariable, como en todos los movimientos universales es su proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud. En las UM esa proporción está determinada por el contenido, es decir, por el contenido de movimiento y el contenido de quietud de cada una. Pero en el caso de la luz esa proporción no la determina su contenido; como simple perturbación, carece de estructura material y no contiene ni movimiento ni quietud propias. En consecuencia, es su función la que asume la responsabilidad de determinar su velocidad. La función de la luz consiste básicamente en sustituir una cierta cantidad de movimiento por una equivalente cantidad de quietud. En realidad la quietud no es más que la ausencia de movimiento, por lo cual, la cantidad de quietud que aparece en cualquier tipo de desaceleración siempre será equivalente a la cantidad de movimiento que se ausenta, por tanto, su velocidad será igual a 1/1 y la sustitución siempre se producirá a la velocidad de la luz. Cuando la desaceleración es inducida por una perturbación, lógicamente se propagará a la velocidad de la luz, porque esa es “La Velocidad 1 del universo”.

En la famosa ecuación de masa-energía de Einstein, por la cual resulta ser que la Energía es igual a la Masa por el cuadrado de la Velocidad de la luz, con la aplicación del valor 1 como unidad de medida natural y absoluta de esa velocidad, se convierte en E = m, es decir, que la Energía es igual a la masa. Sucede exactamente lo mismo si aplicamos las constantes de Planck, que se supone que son unidades de medida igualmente naturales y absolutas proporcionadas por la propia naturaleza.

Esa misma simplificación se produce en todas las ecuaciones en donde interviene la velocidad de la luz, como por ejemplo, en la ecuación de campo de Einstein de la Relatividad General; tanto si aplicamos la velocidad 1 como si empleamos las constantes de Planck. Esta coincidencia se puede interpretar y justificar como un simple sistema de simplificación por “Normalización”, pero pone de manifiesto la pesada estructura intelectual que supone trabajar con conceptos y unidades de medida convencionales.

En este modelo, la cuestión de la igualdad entre Masa y energía, no es solo matemática en el sentido de equivalencia, sino conceptual por cuanto se refieren al mismo concepto. La energía y la masa son exactamente lo mismo. No es que sean equivalentes en la transformación, no existe tal transformación, simplemente son dos maneras de medir las propiedades naturales de una misma entidad. Una más que probable muestra de ello es que la física se ha visto obligada finalmente a unificar las distintas unidades de medida con las que cuantificaba la energía y la masa en una única misma unidad., aunque ésta, sigue siendo convencional.

23.Energía

Según la física actual, la energía es aquello que tiene la capacidad de cambiar el estado natural de reposo o de movimiento de la materia, basado en el primer principio fundamental del movimiento por el cual: “Todo cuerpo en movimiento mantendrá su velocidad dirección y sentido mientras no exista una fuerza que se lo impida”.

Según los principios fundamentales de este modelo, la primera ley fundamental del movimiento de la física clásica no es solo correcta sino que, además es esencial y aún más específica, pues contempla al movimiento como entidad material con presencia física propia y como único constituyente, no solo de cualquier cuerpo en movimiento, sino de todo lo que constituye el universo incluido el espacio y el teórico vacío.

En una cosa estamos de acuerdo. El movimiento propiamente dicho, no es energía, entendemos por energía aquello que es capaz de modificarlo, aunque los conceptos de energía cinética o energía potencial puedan confundirnos, lo que en realidad estamos considerando es la inercia, es decir, la oposición de un determinado cuerpo a modificar su estado natural de movimiento. Dicho de otro modo: La energía cinética y la energía potencial no son más que la capacidad que tiene un movimiento de cambiar el estado de otro movimiento, si este último pretende ocupar su mismo lugar, a través de colisión, de rozamiento o de presión.

En este modelo de universo, lo único que es capaz de cambiar el estado natural de un movimiento es precisamente una colisión un rozamiento o una presión, porque los tres implican una equivalente desaceleración y la equivalente aparición o aumento de la quietud de uno o más movimientos, de tal manera que la energía, como capacidad de modificar el estado natural de los movimientos es exactamente la desaceleración generada por cualquiera de esos tres desencadenantes, colisión, rozamiento y presión, y la quietud adoptada por determinados movimientos a consecuencia de esa desaceleración, la única reacción posible a esa energía.

La dimensión temporal del universo posee una única dirección y un único sentido, el de la desaceleración. La desaceleración heterogénea, continua e inexorable del movimiento preexistente es la única reacción posible y como tal, lo único que tiene capacidad de producir cambios, sucesos, reacciones y más desaceleraciones, es la energía del universo.

En una central hidroeléctrica, la energía la genera, exclusivamente, la desaceleración forzada por el choque, rozamiento y presión del movimiento natural del agua contra las palas de la turbina. En el sol, la energía la genera exclusivamente la desaceleración forzada por la colisión, el rozamiento, pero sobre todo, por la presión entre los movimientos naturales de los átomos y partículas subatómicas que componen su materia. La energía nuclear se genera por la desaceleración producida por la colisión, rozamiento y presión entre los movimientos naturales de unos átomos muy pesados y extraordinariamente inestables, cuando, por un proceso de degeneración, pierden su armonía y se desconfiguran. Así, uno por uno, podríamos descubrir una desaceleración puntual como responsable de cada uno de los sucesos, fenómenos y cambios atribuidos a cualquier tipo de energía.

Para hacerse una idea de la cantidad de energía que genera la simple desaceleración de una sola UM es necesario tener en cuenta, no solo la propia desaceleración que sufre ella misma, sino también la que se induce por radiación al resto del universo. Como veíamos antes, cada desaceleración directa se induce íntegramente a cada una de las imaginables capas de cebolla que la envuelven, en un continuo que llega hasta los límites del universo, es decir, para calcular la cantidad total de energía generada, hay que multiplicar la desaceleración puntual inicial por la cantidad total de capas a las que afecta, o lo que es lo mismo, por el radio del universo, o por la distancia media de ese punto al límite del universo.

Si la energía es la capacidad de producir cambios en la estructura de movimientos del universo que posee una determinada desaceleración, hay que significar que los efectos observables por el hombre corresponden siempre a una infinitésima parte de la energía desatada por esa desaceleración. Pensemos que, aparte de los efectos más cercanos, donde la intensidad puntual de la desaceleración es la suficiente para que los cambios producidos sean observables, finalmente esa mínima desaceleración inducida seguirá cambiando la estructura universal hasta sus confines. Si bien la intensidad puntual de la desaceleración inducida a cada UM, a partir de cierta distancia, y en función de la intensidad inicial, acabara por disminuir a valores tan pequeños, que perderá su capacidad de producir, ni tan siquiera, cambios reales en esa estructura, no importa, porque, en su camino, se sumará a otras desaceleraciones inducidas con las que, inevitablemente se va a encontrar, y a través de esa suma seguirá siendo matemáticamente efectiva. Así, por ejemplo tenemos la energía del sol, que llega a la tierra con mucha intensidad gracias a la suma de las energías inducidas por una incontable cantidad de desaceleraciones puntuales producidas simultáneamente en su seno.

24.Masa

Según la física, la Masa es la resistencia u oposición que ofrece cualquier cuerpo a cambiar su estado de movimiento o reposo, o su velocidad.

Hace algún tiempo que comprendí que a los principios fundamentales de mi modelo les faltaba una condición para ser lo suficientemente consistentes. Poco a poco fui definiendo esa condición hasta comprobar que con ella todo se explicaba mejor y adquiría mayor sentido. Se trata de una condición, una norma o una ley, por la cual, una UM se opone a ser desacelerada en función directa a la proporción de quietud que ya posea anteriormente, es decir, de la desaceleración adoptada y consumada anteriormente. O, visto de otra manera, de su velocidad. Cuanto más lenta es una UM mayor es su oposición a ser desacelerada nuevamente.

La masa es la manifestación física de esa norma o ley. La masa no es solo la oposición que ofrece un movimiento a ser desacelerado, sino que además es la consecuencia cuantitativa de la quietud en esa oposición. A mayor quietud, mayor oposición; “Ninguna quietud = Ninguna oposición.”

La conclusión final es la siguiente: La Energía, en cuanto a la capacidad de generar cambios, es la desaceleración de una UM. La desaceleración es la Quietud que adopta una determinada UM; La Masa es la Quietud de una determinada UM; por tanto, La Energía es la Masa. En todo caso se puede puntualizar una distinción: La energía, como capacidad de generar algo, está determinada por la desaceleración previa a la sustitución de la quietud, mientras que la masa es un valor adoptado por la quietud una vez consumada la sustitución, pero eso no significa ninguna diferencia real en la naturaleza de ambos conceptos.

La energía y la masa son ambos, conceptos de quietud, no de movimiento, porque la quietud es la responsable de la heterogeneidad, de los cambios, de las formas, de los sucesos, y del tiempo. Solo hay una evidencia que contradiga esa formulación: la observación de la aceleración de cuerpos por efecto de una fuerza aplicada. Teóricamente la energía se convierte en movimiento, sin embargo, esa apreciación es un engaño, solo es relativa. En primer lugar, cuando observamos un cuerpo en reposo ya nos estamos engañando, pues independientemente de lo que vemos está lo que sabemos; que, ningún cuerpo en el universo está realmente en reposo más que relativamente al observador, cuando éste se mueve a la misma velocidad dirección y sentido que lo observado. Querer formular una física a partir de relatividades, ignorando la pura realidad, es exponerse a esos sutiles engaños a los que los magos nos tienen acostumbrados. Los cuerpos que solemos considerar “en reposo”, se están desplazando a su velocidad natural y característica, determinada exclusivamente por la proporción de movimiento-quietud de su contenido o bien se están desacelerando por la presión que ejercen sobre una masa que impide la caída hacia su centro. En segundo lugar, cualquier fuerza aplicada sobre un cuerpo es leída por el universo como un impedimento impuesto a su velocidad natural. Forma parte de esos tres procesos por los que se produce una desaceleración: Colisión, rozamiento y presión, en consecuencia solo pueden producir desaceleración. El hecho de que el empuje se aplique en el mismo sentido y la misma dirección que su desplazamiento natural evidenciando una aceleración o que lo haga en sentido contrario evidenciando una desaceleración, no varía en absoluto la realidad de lo que está sucediendo, que es exactamente lo mismo en los dos casos, porque, cuando hablamos de movimientos reales, naturales o característicos, cualquier modificación de velocidad, dirección o sentido provocado por la aplicación de una colisión, un rozamiento, o una presión, se traduce en una desaceleración forzada. Un determinado sistema natural se desplaza siempre a la velocidad que establece su centro más lento, (el resto de movimientos que configuran el sistema se acoplan a esa velocidad girando a su alrededor), ni más rápido ni más lento, se opone a ser realmente desacelerado y es imposible acelerarlo, seguirá desplazándose a la misma velocidad característica y real, transfiriendo el empuje recibido a la desaceleración de otros movimientos, que a su vez, se opondrán igual a ello, pero con menor fuerza.

La observación solo nos permite ver una parte de lo que está sucediendo en realidad, la que protagonizan unas determinadas UM muy características a las que llamamos partículas, átomos, moléculas y cuerpos; sólidos, líquidos, gaseosos y plasmas. Pero no nos permite ver todo el resto de movimientos que se encuentran entre ellos. Por tanto, los ignoramos. Por tanto, también, atribuimos todas las características, propiedades, acciones y reacciones, capacidades y limitaciones que observamos, exclusivamente a esos protagonistas. Excepcionalmente, y como recurso ante la evidencia aceptamos unos nuevos invitados, los campos y los sistemas de referencia. Pero les negamos el protagonismo, asociando sus propiedades a la acción e influencia de alguno de los protagonistas indiscutibles. Pero la observación, no nos permite ver todo lo que sucede en el resto del universo, que es la parte inmensamente mayor, desde el espacio entre partículas, el espacio entre átomos, el espacio entre moléculas…. hasta el espacio entre galaxias.

Supongamos que la realidad es diferente, que todo ese espacio no observable, está absolutamente lleno de UM. Unidades de movimiento independientes, con características y propiedades propias con capacidades y limitaciones particulares como las de interactuar y reaccionar independientemente con las demás UM; que todas ellas deben acoplar sus movimientos entre sí, incluyendo a los de la materia observable, configurando sistemas estables de movimientos regulares, sistemas asociados, sistemas de sistemas asociados, sistemas asociados de sistemas asociados y así sucesivamente hasta llegar al sistema global que sería el universo.

Si eso fuera así, la realidad de lo que está sucediendo en cada observación, sería en la mayor parte de las ocasiones, muy diferente de lo que creemos. Por ejemplo: La radiación atribuida normalmente a la energía de una determinada partícula no debería provenir necesariamente de dicha partícula. Sobre todo, si tenemos en cuenta que una determinada desaceleración de un sistema, recaerá antes en las UM más rápidas que en las más lentas. Lo lógico es que recaiga sobre las UM exteriores al sistema que forma, y en el que está inmersa la propia partícula.

Algo parecido puede suceder cuando una partícula se excita y aumenta su velocidad por efecto de una radiación. Lo lógico es que la radiación afecte antes a las UM exteriores al sistema que forma y en el que está inmersa la partícula, que a la propia partícula, de modo que la quietud inducida por la radiación desacelere el sistema de referencia de la partícula, provocando una aparente aceleración de la misma, que, en realidad, no modifica en absoluto su velocidad real.

Para comprender mejor esos dos ejemplos, es necesario determinar antes, de forma exhaustiva, las formas de configuración y los sistemas formados por el acoplamiento estable de los movimientos universales. Pero adelantaré, que es posible comprobar si estos dos ejemplos, en realidad se cumplen. Es posible, gracias a la información que contiene la radiación, comprobar si proviene de la partícula o de su inmediato sistema de referencia. Así mismo, es posible determinar si una radiación afecta directamente a una partícula o a su inmediato sistema de referencia. Más adelante, (Ver Ap. 44) veremos más exhaustivamente cual en el mecanismo por el cual una aceleración aparente esconde una desaceleración real.

25.Intensidad y longitud de onda.

Las ondas electromagnéticas nos proporcionan mucha información, su velocidad como dato genérico, es una importante información para determinar su naturaleza; la de las ondas electromagnéticas en general. La dirección y el sentido de su propagación nos proporcionan información sobre su origen. Así mismo a través del desplazamiento hacia el rojo de su espectro de frecuencias, podemos determinar la distancia de procedencia. Pero la información importante en cuanto a lo que la ha generado y cuáles son sus valores y capacidades de reacción, nos las proporciona su intensidad y su longitud de onda, que a su vez determina la frecuencia.